|

||||||

|

||||||

|

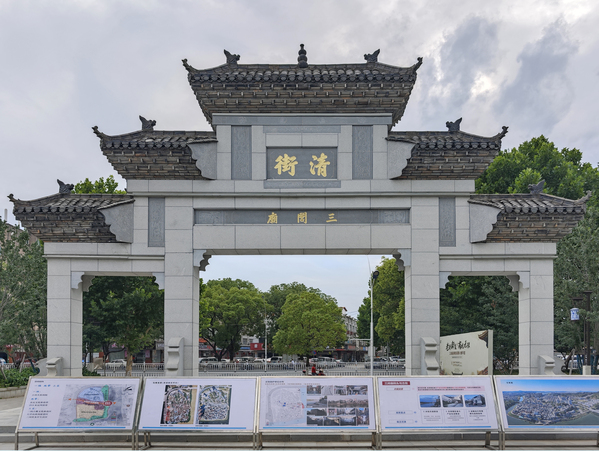

昌江晨光里,三閭廟碼頭青石板凝露泛青光,苔痕綴磚縫如時光印記。漫步古巷,飛檐挑弄曉光,榫卯煥刻新紋,銅鈴映曳帆影。滄桑的千年渡口在新舊交織中蘇醒,展“陶舍倚岸”的瓷韻畫卷。 景德鎮市昌江區水生態保護提升工程(一期)是三閭廟昌江水運文化風情旅游區昌江水生態保護示范樣板工程。三閭廟歷史文化街區不僅成為了景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區的核心展示窗口,更以“活態遺產”的形式,推動陶瓷文化申遺進程,帶動周邊文旅產業增收,成為江西踐行“文化強省”戰略的典范。 江西水電以“修舊如舊、建新如故”的理念,統籌歷史保護與城市更新,匠心雕琢三閭廟千年渡,巧手煥活瓷都古街區,讓沉睡的明清古碼頭重現“陶舍重重倚岸開,舟帆日日蔽江來”的盛景,昌江西岸自此成為串聯古今的文化長廊與生態畫卷。 以匠心為筆 ?勾勒歷史“等高線” 昌江區三河村昌江水生態保護提升工程(一期)包括三河村清街及昌江河岸房屋修繕、改造及利用,管道鋪設、河坡整治、景觀亮化、河岸綠化、道路鋪裝、新建防洪墻、古碼頭新建與修復等,其中河坡整治面積約5000平方米,景觀亮化面積約17000平方米,綠化面積約6000平方米,人行休閑道路鋪設面積約2000平方米等。 項目建設之初,江西水電針對項目建設的特點和難點問題,抽調技術、管理、協調等多維度人才,組建了項目設計采購施工總承包項目部。面對施工場地無法封閉、作業空間完全受限、大型設備無法進場、部分墻體需要保留、協調工作難度極大等客觀實際,項目部精心規劃,科學部署,嚴格按照專家技術論證會通過的昌江區·三河村昌江水生態保護提升工程設計方案組織施工,遵循“保護歷史原真性、延續功能活態性、激活文化敘事性”的原則,在“修舊如舊+創新賦能”雙輪驅動下,一一破譯古人的匠藝奧秘,優質地完成16000平方米的房屋修繕和1100平方米的文保建筑修繕,實現歷史場景的立體復現與價值再生。 為了保護歷史原真性,項目的建設者們精準捕捉文物構件的每一道歲月褶皺,用心雕鑿榫卯嵌件的每一條接縫,始終嚴守質量標準的每一道施工工序,精準修復古街文物建筑群及三閭廟千年渡口。修復過程中,他們采用古法桐油浸注工藝,搭配防腐劑的方式對木構件進行滲透加固,提升它的抗蛀能力;采用涂刷防火涂料,設置防火分區,安裝消防設施,提高街區消防能力;采用“微型鋼管樁+壓密注漿+扶壁柱”的工藝,提升墻體和地基的穩固性。項目還遵循“最小替換”的原則,對糟朽部分實施“嵌補榫接術”,保留核心受力結構層,真正還原了古色古香,通過可逆性材料補配、結構加固與微環境控制的方式,既延續歷史風貌,又確保建筑安全,讓文化遺產在匠人的匠心匠造中重煥生機。 以創新為翼 架設古今的“共振橋” “傳統工藝與現代技術的融合是最大挑戰”,在景德鎮三閭廟清街的修復現場,項目部負責人這樣說。 項目部構建了“檢測、治理、加固、監測”全鏈條保護體系,將數字技術融入文物保護,創新采用“三維掃描建模+傳統榫卯修復”技術,為修復提供科學依據;創新采用“微創介入”技術,對62棟明清老宅實施“大木歸安、落架大修、局部木構件更換;墻體加固、擇砌、補配;木樓梯、木裝飾、木門窗制、安、補配”,保留50%以上原始木構件,同時植入現代抗震加固體系,使百年老屋重獲新生。 為了讓古柵門保留雕花門檔上的包漿痕跡,項目的建設者們創新采用“三維數字建模+古法養護”工藝,既防止包漿層粉化,又保留其溫潤的歷史觸感。為了提高窯磚墻體砌筑一次驗收合格率,項目部成立了QC小組,創新運用“傳統工藝+現代材料”,以具有景德鎮當地特色的窯磚替代常規建材砌筑外墻,不僅提升窯磚墻體砌筑的質量,而且保留手工窯變的斑駁釉色。窯磚墻體砌筑的QC成果,收到業主、監理的一致好評,分別在2023年、2024年獲評江西省質量協會一等獎和江西省建筑業協會二等獎。 在項目建設全周期中,項目部不僅創新運用工藝工法,還創新運用“技術賦能+全員參與”的立體化安全防控體系,利用“碼上吹哨”事故隱患報告平臺,推動全民參與隱患排查,形成全覆蓋、無死角的安全管理網絡,及時捕捉未佩戴安全帽、臨邊作業未系安全帶等各種高危行為,確保施工現場安全工作可控、在控。在汛期來臨前,項目部還采用了可移動拆卸式的防洪墻建設,將“模塊化設計+快速裝配”理念融入防汛工程,既保障古街及周邊居民的人身和財產安全,又避免破壞河岸景觀。 以振興為責 鋪就民生的“幸福路” 昌江區三河村昌江水生態保護提升工程(一期)是落實“治山理水、顯山露水”總要求,打造好昌江百里風光帶的先行示范樣板工程。建設三閭廟古街,是落實建好景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區,打造對外文化交流新平臺的重要抓手。 承古韻匠心,鋪幸福之路;秉初心如炬,照振興征途。江西水電作為參建單位,以“生態為基、文化為魂、民生為本”,在昌江區三河村奏響了“治山水、護文脈、惠民生”的振興協奏曲。 江西水電將“群眾滿意”貫穿建設全過程,在景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區的藍圖上,書寫了“治一方水土、興一處產業、富一方百姓、助一方發展”的生動實踐。項目建設之初,項目部優先吸納本地百余名村民參與施工,讓村民實現“家門口就業”,培養出30余名“能工巧匠”,真正讓“就業增收”成為連接“興產業”與“富百姓”的橋梁,為鄉村振興筑牢人才與經濟雙支撐。 在雨污分流施工中,項目部針對毗鄰文物景區的特殊環境,采取“精準勘探+柔性施工”的模式,在文物周邊實施開挖作業,避免擾動明清古建筑群地基;同步為老舊居民區鋪設臨時導流管、設置 24 小時便民熱線并上門收集獨居老人生活污水,保障施工期間民生服務不斷檔。 項目建設期間,項目部還組建“青年突擊隊”挨家挨戶的走訪,宣講施工期間安全出行常識,聽取附近居民的訴求,為他們解決房屋外墻翻新、出行道路修整等問題。 通過江西水電建設者們不舍晝夜的加緊建設,項目如期完成。如今的三閭廟古街,地下,快捷高效的排水管網,雨污分流暢通無阻;穩固耐用的房屋地基,如根扎地守護萬家;地上,蜿蜒如龍的青石板路,招牌林立的百年商號,匠心獨運的陶藝工坊,薪火相傳的非遺展館與街角邂逅的現代咖啡館相映成趣,惠及周邊1700余名村民,實現了現代基建與歷史文脈的共生共榮。 千年窯火熔新韻,萬里銀波耀贛鄱。江西水電執匠心之筆在千年瓷埠的素胎上題釉,以銀線勾邊繪就萬家燈火的釉下彩,用清泉填色暈染四季豐饒的窯變圖,待歲月開窯“瓷埠煥新釉”的幸福便滿溢釉面。 |

||||||

|

【打印】

【關閉】

|

||||||

|

|